» 2층 응접실 겸 작업실의 한쪽은 벽면 전체가 통유리로 북한산이 시원하게 내려다 보인다.

슬프디슬픈 꽃망울로 툭 터진 ‘하얀 노래’

왜 찔레꽃 향기가 너무 슬프다고 했을까?

그는 찔레꽃 향기가 너무 슬퍼서 목놓아, 그것도 모자라 밤새워 울었다고 노래했다. 아니 노래를 불렀다기보다 울부짖었다.

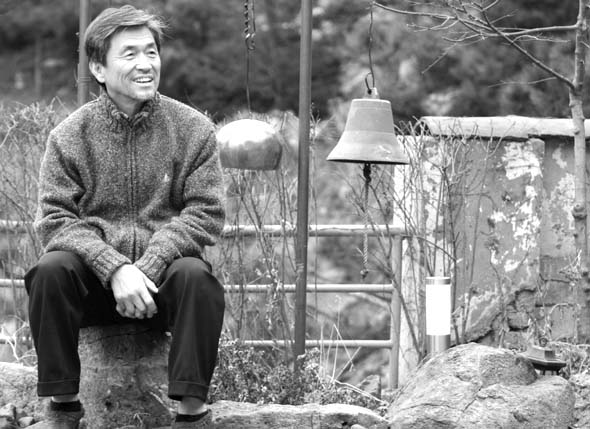

이 시대 최고의 소리꾼으로 불리는 장사익(59). 가슴이 떨렸다. 보름전 인터뷰 약속을 하고, 막상 그를 만난다고 생각하니 진한 흥분이 온 몸을 감쌌다. 지난 26일 그와의 인터뷰는 그의 노래가 너무 좋아서, 마치 광(狂)팬의 마음가짐으로 진행됐다. 자하문 너머 보이는 북한산 자락에 자라잡은 그의 자택 2층.

|

|||||||||||||||

|

||||||

“봄이면 배 고파 들판에서 따먹던 그 꽃에 내 모습이…”

찔레꽃이 그의 입을 통해 피어나기 시작한다.

“그해 겨울이 지나고 봄이 왔어요. 그때는 잠실 고층 5단지에 살았어요. 5월 어느날 아파트 단지를 나오는데 어디선가 진한 꽃 향기가 느껴졌어요. 불어오는 따뜻한 바람에 실려온 꽃 향기였어요. 주변을 보니까 붉은 장미만 눈에 띄었어요. 분명 장미냄새는 아니었어요. 장미덩쿨를 살피고 있는데 흰 꽃잎의 찔레꽃이 수줍게 피어 있는 것이 보였어요. 순간 어릴 때 기억이 났어요. 봄이면 들판에 핀 찔레꽃을 따 먹곤 했어요. 찔레꽃은 회충을 죽인다고 어른들이 말하곤 했어요. 장미덩쿨 뒷쪽에 나지막히 옹기종기 피어 있는 찔레꽃이 너무 아름답게 느껴졌어요. 그리고 그 찔레꽃이 내 모습처럼 보였어요. 당당히 나서지 못하고, 폼잡지 못하고, 쭈삣쭈삣 눈치나 보고 있는, 그런 모습과 나의 모습이 오버랩되는 것이었어요. 그래서 슬퍼졌어요. 그냥 슬펐어요.” 장사익은 그 감정으로 <찔레꽃> 노래를 만들어냈다.

“막 울었어요. 그리고 막 토해냈어요. 슬픔을 쏟아내니 개운해졌어요.

슬픔이 씻겨나가고 마침내 기쁨으로 승화되는 느낌이었어요.”

피아노의 조용한 반주 속에 나지막하게 시작되는 그의 <찔레꽃>을 다시 한번 음미해 본다.

“하얀 꽃 찔레꽃/ 순박한 꽃 찔레꽃/ 별처럼 슬픈 찔레꽃/ 달처럼 서러운 찔레꽃/

(나지막하게 읊조리듯 시작한 이 노래는 점차 톤이 올라간다)

찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요/ 그래서 울었지 목놓아 울었지/

찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요/ 그래서 울었지 밤새워 울었지/

· · · 후 렴 · · ·

아! 노래하며 울었지/ 아! 춤추며 울었지/ 아! 당신은 찔레꽃”

비록 가사에서는 ‘당신은 찔레꽃’이라고 했으나 사실은 그 자신이었다.

그리고 중년의 남자가 꽃향기에 취해 울었다. 어느날 바람에 실려 온 꽃향기를 취해 만든 <찔레꽃>. 이 노래는 장사익 본인뿐 아니라 이 노래를 듣는 많은 이들의 감정샘과 눈물 샘을 오늘도 진하게 자극한다.

|

||||||

새끼줄 꼬듯 그냥 불러 제끼는 ‘혼의 가객’

그는 말하자면 중원에 어느날 갑자기 나타난 검객과 같았다. 그의 노래가 무명의, 문파와 족보가 없는, 그러나 기막히게 칼을 잘쓰는 이를 닮은 까닭이다. 느린 듯하면서 상대의 공격을 잘 막아냈고, 막아내는 자의 빈틈을 찾아 송곳같이 파고들었다.

그가 휘두르는 검은 도(刀)도 아니고, 검(劍)도 아니고, 창(槍)도 아니었다. 처음보는 무서운 무기였다. 그가 그 무기를 휘두르면 추풍 낙엽처럼 쓰러졌다. 남들보다 5도 정도 높은 고음으로 시원스럽게 질러대는 탁성(濁聲)은 듣는 이들을 고압전류에 감전시키곤 한다.

시원스레 지르는 탁성…국악도 아닌 것이 가요도 아닌 것이

“그의 노래를 듣노라면 머리 뒷쪽이 아련히 시려오고, 가슴이 시원하게 뚫리는 느낌”이라거나 “즐겁거나 슬플 때나 그의 노래를 크게 틀어놓고 목청이 터져라 따라 부르면 최고의 카타르시스가 온다”는 평이 자연스럽게 뒤따른다.

술집 벽지에 휘갈겨 쓴 시, 쓰레기통에서 찾아서 거침없이

이번엔 그의 자유롭고 거침없는 노래풍을 그대로 보여주는 <국밥집에서>의 가사를 물었다.

노래 중간에 “이 풍진 세상을 만났으니 너의 희망이 무엇이냐/ 부귀와 영화를 누렸으니 희망이 족할까”라는 익숙한 ‘희망가’가 삽입된 이 노래의 후반부에는 장사익이 비장한 톤으로 외친다.

“그렇다/ 저 노인은 가는 길을 안다/끝내 흙으로 돌아가는 길을 안다”

노인의 죽음을 초월한, 인생을 달관한 경지를 한 줄로 표현한 이 노래를 들으면 속세의 부질없는 욕심이 부끄럽기만 하다. “이 노래의 가사는 누가 만든 것이죠?”

“최산이라는 친구가 있어요. 그 최산이 강남의 어떤 술집벽에 휘갈려 놓은 시죠. 항상 이 시가 좋다고 생각하며, 언제나 저 시로 노래를 만들어야지라고 생각했어요. 그래서 마음먹고 그 술집을 갔는데 벽지를 새로 한다고 모두 쓰레기통에 버린거예요.

그래서 쓰레기통을 뒤져서 그 시를 찾아 냈어요. 그리고 노래를 엮었죠.”

엮는다. 그는 노래를 만드는 것이 아니라 ‘엮는다’고 표현했다. 그러고 보니 그는 삶을, 노래를, 인생을, 고뇌를, 욕심을, 죽음을, 사랑을 줄줄이 엮는다. 그리고 그가 엮은 노랫 가락은 그의 입을 통해, 누에고치가 비단실을 풀어내듯 줄줄이 내 뿜는다.

그의 흥얼거림과 온 몸을 감싸는 끈끈함은 듣는 이의 감각을 마비시킨다. 과연 어디서 그의 노래가 품고 있는 마력과 괴력이 생겨난 것일까?

|

||||||

글·사진 <한겨레> 이길우 기자 nihao@hani.co.kr

장사익의 ‘찔레꽃’

장사익의 ‘봄비’

장사익의 ‘국밥집에서’

장사익의 ‘봄날은 간다’

■ 언젠가 수국이 흐드러진 산사에서 노래하는 그를 보았다. 그는 자유로운 영혼을 노래하듯 그의 소리의 공간은 막힌데가 없이 물처럼 흐르고 깊은 메아리가 되었다. 폭포수처럼 터지는 소리의 울림은 산을 넘고 높은 하늘로 날아갔다. 그의 노랠 들으면 울고 싶어진다. 속울음이 아니라 소리를 내지르는 통곡을 하고 싶다. 피를 토하듯 노래를 하여 가슴에 맺힌 응어릴 풀어내고 비워내어 시원한 카타르시스를 느끼고 싶다. 그의 노래는 남자의 속울음을 가장 절절히 노래한다. 어느 퇴락한 주막에 앉아 누군가와 막걸리라도 마시며 그의 노래를 부르고 싶다. 그의 목단꽃 같은 뜨거운 노랠 흉내낼 수는 없지만 그의 노래 속에 흐르는 절절한 恨(한)과 설움을 자유롭게 노래하고 싶다. 그의 어눌하면서도 순박한 마음을 담고 싶다. 아침길에 보니 찔레꽃이 흐드러지게 덤불을 이루고 피었다. 하얀꽃, 찔레꽃이 눈부시게 피었다. 향기가 맑아 서러웁다. 오월내내 그의 노랫가락을 흥얼거리고 있다.

2007.05. 21일. 먼 숲

'홀로 듣는 메아리' 카테고리의 다른 글

| 에릭 샤티에의 『 짐노페디 』 (0) | 2007.08.07 |

|---|---|

| 퇴폐와 허무의 목소리 / 톰 웨이츠(Tom Waits) (0) | 2007.06.14 |

| The Ten Tenors / " Here`s to the Heroes " (0) | 2007.03.24 |

| John Adorney (0) | 2007.03.14 |

| 쟝 티스트 틸레맏 (0) | 2007.01.29 |